Konzeption des Bildungsplans

Grundlage der Bildungsplanarbeit ist, wie bei der Startveranstaltung am 18.4.2011 an der GDS 1 vorgestellt, der

Deutsche Qulifikationsrahmen DQR, Niveaustufe 6 (22.03.2011)

(Deutsche Qulifikationsrahmen DQR, englisch)

und die Curriculare Konzeption

des Baden-Württembergischen Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport (Bildungsplan für die Fachschule Band I, Heft 1 und 5) der zweijährigen Fachschulen, gewerblich-technischer Fachrichtungen

Fachrichtung: Farb- und Lacktechnik bzw. neu:

Industrielle Beschichtungstechnik (Schulversuch an der GDS 1)

auf der Grundlage der von der

Kultusministerkonferenz (KMK) beschlossenen Rahmenvereinbarung.

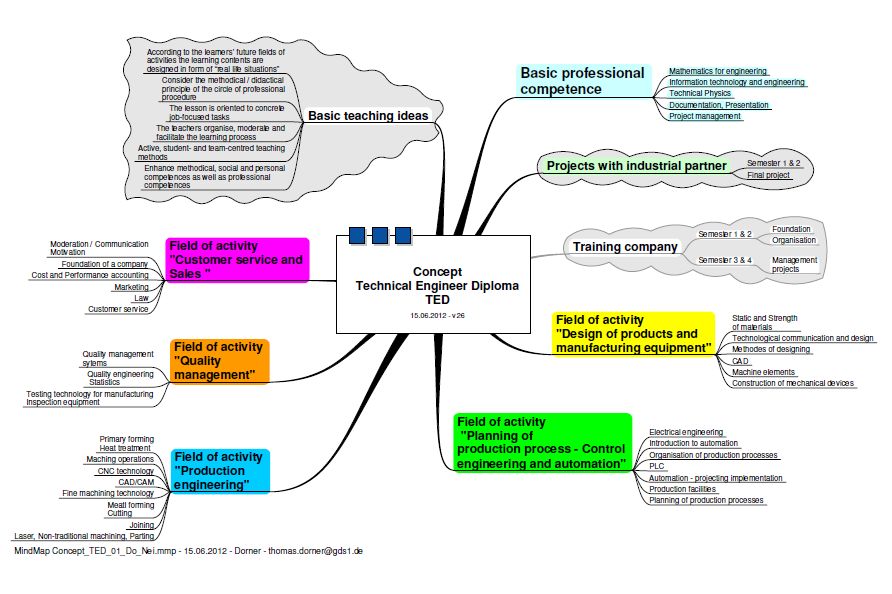

Als Diskussionsgrundlage für die beteiligten Kollegen an der GDS1 dienen zudem Auszüge weiterer Ministerien, so zum Beispiel von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern sowie das Konzept zur Technikerausbildung in Singapur (Technical Engineer Diploma).

Von der fachsystematischen Stofforientierung zum Kompetenzraster

Den Anforderungen der Arbeitsmärkte in Baden-Württemberg und Singapore entsprechend wurde ein gemeinsames Qualifikationsniveau beschrieben. Darin sind die Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen in Form der Lernresultate (outcomes) formuliert, die aus dem Berufsprofil des Technikers abgeleitet sind. In enger Kooperation der beiden Schulpartner wurde das Gesamtkonzept gemeinsam erarbeitet. Somit ist sichergestellt, dass die Qualifikationen über Ländergrenzen hinweg zu übertragen und zu nutzen sind. Das Lernen an der Technikerschule vollzieht sich grundsätzlich in Beziehung auf konkrete berufliche Tätigkeiten. Diese werden in der Unterrichtsplanung und im Unterricht aufbereitet, vollzogen und reflektiert. Methodisch-didaktische Hinweise sind in den Vorbemerkungen zu den Fächern formuliert. Im Mittelpunkt der Gestaltung des handlungsorientierten Unterrichts an den beiden Technikerschulen stehen

berufstypische Handlungseinheiten aus fünf Handlungs- bzw. Tätigkeitsfeldern (Fields of activities), die für die Berufsausübung des Technikers bedeutsam sind.

So zum Beispiel das Handlungsfeld (Tätigkeitsfeld) Produkt- und Betriebsmittelkonstruktion (Design of products and manufacturing equipment) mit der Beschreibung der Kompetenzen nach dem DQR (Niveau 6) von Handlungszielen mit ergänzenden Inhalten der Fächer Technische Physik, Technische Kommunikation, Konstruktion,... . Weitere Handlungsfelder sind (Fields of activities) Fertigung (Planning of production process), der Technische Kundendienst und Vertrieb (Customer service and Sales), Produktionsplanung und Automatisation (Control engineering and automation) und die Qualitätstechnik (Quality management).

Für die fachrichtungsübergreifenden Fächer (BWL, BKOM, E) wird die selbe Bildungsplanstruktur zu Grunde gelegt:

a) Kompetenzbeschreibungen des Faches nach DQR Niveaustufe 6

b) Methodisch-didaktische Hinweise

c) Handlungseinheiten (HE) (z.B. 3 HE mit der Beschreibung von je 4 Handlungszielen mit ergänzenden Inhalten

Die aktivste Form der Einbindung der Studenten in das handlungsorientierte Unterrichtsgeschehen stellt die Gründung und Mitarbeit in der Übungsfirma (Training company) dar. In den ersten beiden Semestern gründen die Studenten in Gruppen ihr Unternehmen, organisieren dessen Aufbau und beschreiben das Unternehmensziel. In Semester drei und vier werden, zum Teil kontinentübergreifend, Kunden gewonnen und die Aufträge abgewickelt. Abschließend werden die Ergebnisse vorgestellt und präsentiert. Bei der Umsetzung der Technikerarbeit (Final Projects with industrial partner) wird der hohe Praxisbezug der Technikerausbildung besonders deutlich. Die Präsentation der Arbeiten in Form einer Messe stellt für Lehrer und Studenten den die Ausbildung abschließende Höhepunkt dar. Im Rahmen des Studentenaustauschs der Schulpartnerschaft von ITE und GDS wird die gemeinsam erstellte Technikerarbeit präsentiert.

Weitere Didaktische Grundzüge

Die Konzeption geht in ihren didaktischen Grundzügen von einem Weiterbildungsziel der Fachschulen aus, das auf den Erwerb beruflicher Handlungskompetenz als Technikerin und Techniker gerichtet ist. Diese Handlungskompetenz umfasst die Fachkompetenz, Human- und Sozialkompetenz sowie Methoden- und Lernkompetenz.

Der Abschnitt Aufgaben und Ziele des Unterrichtsfaches beschreibt den Beitrag des Faches zum Erwerb der angestrebten Handlungskompetenz. Jedes Unterrichtsfach hat wechselseitig angelegte Beziehungen zu anderen Unterrichtsfächern. Neben der ausdrücklichen Darstellung dieser Bezüge in dem Abschnitt Beziehung zu anderen Fächern sollte die Herstellung dieser Bezüge durchgängiges Unterrichtsprinzip sein, ohne das ganzheitliches Lernen nicht zu realisieren ist.

Die inhaltlichen Beiträge zum Erwerb beruflicher Handlungskompetenz werden durch die Handlungs- und Lernbereiche sowie Lerninhalte der einzelnen Unterrichtsfächer ausgewiesen. Da berufliche Handlungskompetenz vorrangig durch handlungsorientiertes, ganzheitliches Lernen vermittelt wird, haben daneben sowohl die entsprechende Strukturierung der Lerninhalte als auch die Methodenwahl wesentlichen Anteil am Lernerfolg.

Ausgangspunkt eines handlungsorientierten Unterrichts sollten insbesondere berufsnahe Aufgabenstellungen sein, die möglichst an Erfahrungen der Lernenden anknüpfen. Die den Handlungs- und Lernbereichen folgende Auflistung von Lerninhalten ist daher als Kennzeichnung der Inhaltsbereiche zu verstehen. Die für den Unterricht jeweils gewählte Handlungssituation bestimmt die Reihenfolge und die Zuordnung der Lerninhalte. Deren Einordnung in eine fachliche Systematik sollte jeweils gegen Ende eines Lernabschnitts erfolgen.

Die Komplexität der jeweiligen Handlungssituation steigt dabei vom Anfangsniveau zu Beginn der Ausbildung, das durch die Eingangsvoraussetzungen der Fachschule bestimmt ist, bis zu dem Niveau, das den Anforderungen an Technikerinnen und Techniker entspricht. Die Handlungsfelder und Lerninhalte sind so offen formuliert, dass die berufliche Erfahrung der Schülerinnen und Schüler und die Besonderheiten der regionalen Wirtschaftsstruktur ebenso berücksichtigt werden können wie technische Weiterentwicklungen.

Die aufgeführten Lerninhalte sind beispielhaft und nicht als abgeschlossene Aufzählung zu verstehen. Die Reihenfolge, Vertiefung und Verknüpfung ergibt sich aus der jeweiligen Handlungssituation und den didaktischen und methodischen Entscheidungen.

Die zeitliche Zuordnung der Fächer im Bildungsgang folgt aus den fächerübergreifenden bzw. fächerkooperativen Aspekten.

In der Weiterbildung an Fachschulen ist vor allem solchen methodischen Konzepten der Vorzug zu geben, die den allgemeinen Prinzipien einer „Erwachsenenpädagogik“ entsprechen. Dies sind auf problemlösendes Denken angelegte Methoden, die fächerübergreifendes und selbstständiges Lernen und Arbeiten fördern. Aktivitätsfördernde Unterrichtsmethoden verstärken die erwartete Eigeninitiative und die Fähigkeit, Lernprozesse selbständig zu strukturieren. Es sollten solche Sozialformen des Unterrichts bevorzugt werden, die die Fähigkeit zur Kooperation und zur Teamarbeit entwickeln und verstärken.

Das Projekt bezeichnet ein methodisches Vorgehen, das in besonderem Maße den zuvor dargestellten Prinzipien gerecht wird.